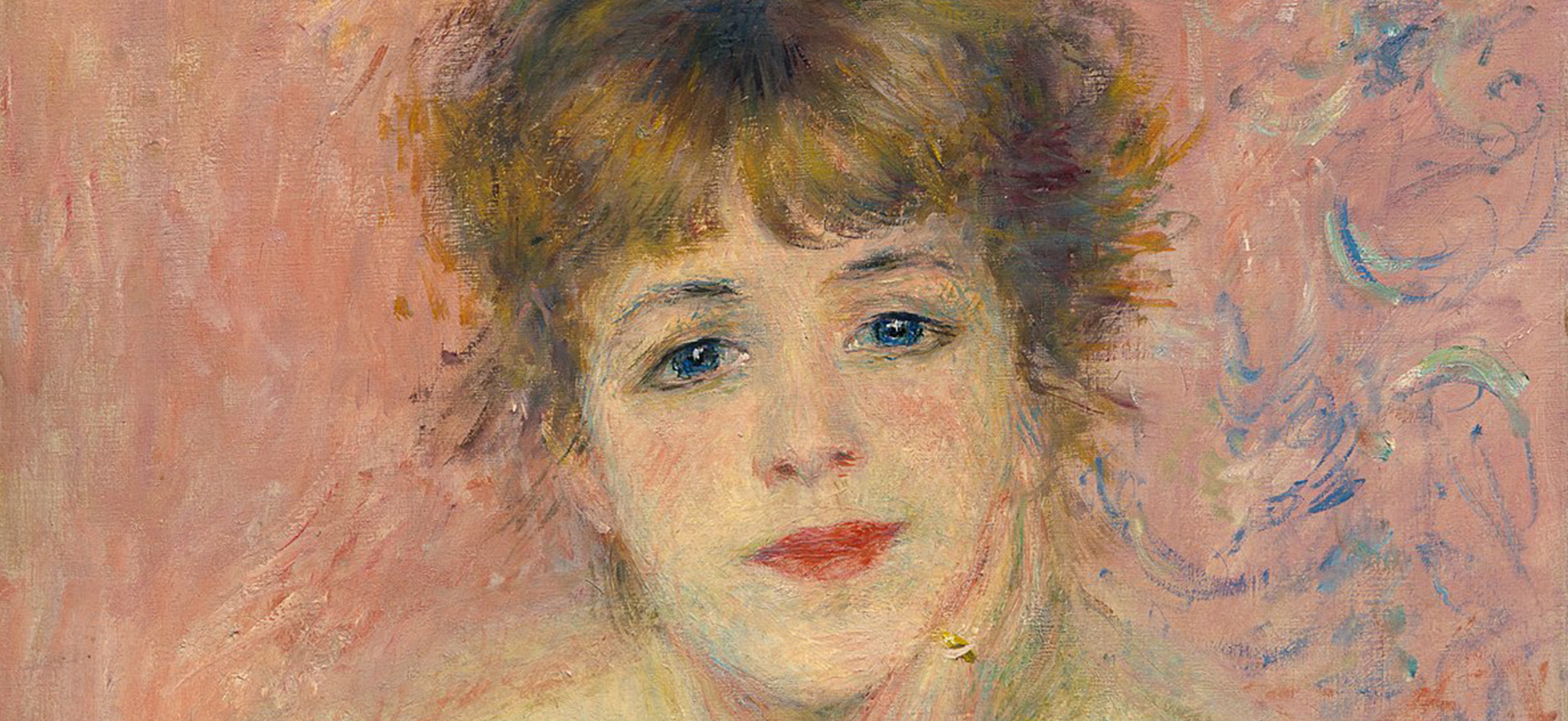

Renoir: sotto la luce italiana

di Francesca Bardi • Marzo 2023

Il pittore francese, considerato uno tra i massimi esponenti dell’Impressionismo, troverà in Italia la luce che temeva di avere smarrita

Contenuti speciali

Scopri di più su

fondazione